Survival in WWII, 1933–1944 · Alfred Moritz (alias Mauricet)

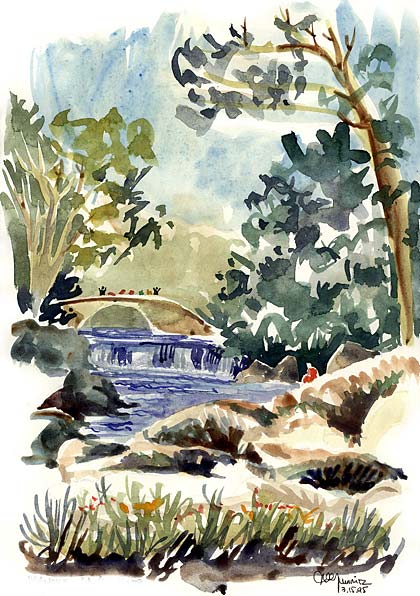

El Puente del Diablo sobre la Carretera hacia Silhac

![]() uardando nuestras cabras en los bosques, nos fuimos a dar una vuelta al torrente, al lado del Puente del Diablo sobre la carretera de Vernoux a Silhac. En este lugar había una hondonada natural llena de agua, parecida a una piscina natural. Niños de un campamiento de vacaciones habían dejado sus trajes de baño húmedos en las rocas—una incitación a que nosotros los usáramos y nos bañáramos en este paraíso, en esa agua pura.

uardando nuestras cabras en los bosques, nos fuimos a dar una vuelta al torrente, al lado del Puente del Diablo sobre la carretera de Vernoux a Silhac. En este lugar había una hondonada natural llena de agua, parecida a una piscina natural. Niños de un campamiento de vacaciones habían dejado sus trajes de baño húmedos en las rocas—una incitación a que nosotros los usáramos y nos bañáramos en este paraíso, en esa agua pura.

Terminamos borboteando en el agua, felices como dos pescaditos, cuando, al poco tiempo, aparecieron dos mujeres en trajes de monjas católicas pidiendo en voz muy alta que nosotros devolviéramos los trajes de baño al instante, de inmediato.

¡Que casualidad!

No había más remedio que quitarse los trajes de baño; estas malditas del demonio nos miraban, desnudos como gusanos, tratando de vestirnos con nuestros trajes de cabreros. Habíamos transgredido la regla de oro del sobreviviente potencial: nunca, absolutamente nunca mostrar que uno era circunciso, es decir judío. Este muy extraño episodio era como premeditado, como si alguien hubiera decidido tentarnos con esos trajes y así darse cuenta de quiénes éramos.